|

|

|

|

|

|

"Origine, identité

et archéologie. A propos des rapports entre science et

politique à partir du cas de

l’archéologie dite nazie"

Laurent

Dartigues

CNRS, Triangle, ENS Lyon

Archeologia.be, 5 octobre 2017

Que devrait nous apporter l’archéologie

à la question des origines et de

l’identité des peuples ? Répondons tout

de suite : rien ! Est-il en effet nécessaire

d’épiloguer à propos de quelque chose

qui ne devrait guère faire débat dans les

sciences sociales tant cela est évident ? Mais nous

n’en sommes je crois pas quitte pour autant, à

condition de déplacer la question ou plus exactement de la

diffracter pour tenter de saisir la manière dont

l’archéologie ou plutôt une certaine

archéologie se noue à l’idée

d’origine et s’autoriserait ainsi d’une

politique de l’identité. Et pour cela inviter

à un voyage qui n’aura rien de linéaire

et passera notamment par une coordonnée délicate

qui a pour nom : archéologie nazie. Méconnaissant

le champ archéologique, mon approche sera purement textuelle

et n’a d’autre ambition que d’essayer

d’aborder la question de la politisation de

l’archéologie en espérant, en liaison

avec cette position d’extériorité,

apporter un peu de décalage.

Laurent

Dartigues est spécialiste

d'histoire et épistémologie des sciences. Il travaille

actuellement sur les usages par Michel Foucault de la psychanalyse

à partir du Fonds Foucault.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Que

veut en effet dire « archéologie nazie » ?

S’agit-il d’un raccourci pour dire que c’est une

archéologie pratiquée au temps des nazis ? Ou bien sous

la botte des nazis ou à leurs ordres ? Ce n’est

évidemment pas la même chose. Mais dans un cas ou dans

l’autre, j’estimerais pour ma part indispensable

d’écrire : une archéologie à

l’époque nazie. Ou tout autre formule de ce type, certes

lourde, mais la béance tragique ouverte par le nazisme qui a

failli engloutir l’histoire elle-même oblige à mes

yeux de ne pas tolérer le raccourci.

Ou bien s’agit-il encore d’autre chose, de quelque chose de

bien plus glaçant : une archéologie nazie en ses

méthodes, ses manières de voir les faits

archéologiques, de les connaître et de proposer des liens

entre eux ? Une archéologie qui serait donc proprement nazie. Et

pour laquelle du coup se poserait la question de savoir si elle a

constitué une avancée inédite de la connaissance,

un peu comme on dit que la micro-histoire italienne, ou les subaltern

studies indiennes ont ouvert de nouveaux champs de connaissance.

Une recherche dans différents fonds de textes en ligne

(Bibliothèque nationale de France, l’archive ouverte

hal-shs) ou diverses bases bibliographiques (Historical Abstracts,

cat.inist, Periodical Index Online) avec en première approche,

en anglais et en français, les mots « archéologie

» et « nazi » ou « nazisme » ou «

Troisième Reich » donne des résultats

extrêmement minces1. Font exception des travaux en langue

allemande qui se multiplient depuis une date récente,

malgré des travaux plus anciens demeurés semble-t-il

assez confidentiels (voir infra).

En langue française, un seul ouvrage apparaît clairement :

L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest, livre

édité en 2007 et sur lequel je reviendrai2. Ça ne

veut pas dire évidemment qu’il n’existe pas

d’autres textes qui abordent en langue française cette

question, tels les articles de 1972 de l’historien de la

Grèce antique Pierre Villard ou bien de

l’archéologue Alain Schnapp, l’un en 1981

(Archéologie, archéologues et nazisme) et l’autre

en 2003 (L’autodestruction de l’archéologie

allemande sous le régime nazi), ou l’ouvrage publié

en 2001 sous la direction d’Isabelle Bardiès, Jean-Pierre

Legendre et Bernadette Schnitzler, L’archéologie en Alsace

et en Moselle au temps de l’annexion (1940-1944).

L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest est donc un

ouvrage récent. Qui signale en vérité que le

thème apparaît nettement dans l’agenda scientifique

que depuis peu. Certes, il est présent depuis les années

1970, mais de manière tout à fait marginale, avec

quelques travaux pionniers en ce qui concerne l’organisation

institutionnelle de l’archéologie sous le IIIe Reich. Il

émerge plus franchement depuis le milieu des années 1990

où pointe d’autres thématiques grâce à

l’ouverture d’archives inédites après la

chute du Mur de Berlin et à la suite des décès de

quelques protagonistes importants de cette histoire.

L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest regroupe

les actes d’une table-ronde internationale « Blut und Boden

»3e Congrès de l’Association européenne des

archéologues (European Association of Archaeologists). Les

contributions sont en français, anglais ou allemand.

organisée à Lyon en 2004 dans le cadre du X

À ma grande surprise, je dus constater que cet ouvrage

d’archéologie était fort mal distribué dans

les bibliothèques spécialisées de France4. Et

notamment, et paradoxalement, à Lyon où le

dénicher ne fut pas aisé. Je ne découvris

qu’un seul exemplaire dans un petit centre de documentation

rattaché au Centre d’études et de recherches sur

l’Occident romain de l’Université de Lyon. Une

localisation assez étonnante qui suscite une interrogation :

pourquoi à Lyon une visibilité si réduite ?

Écrivant dès lors à Laurent Olivier, conservateur

en chef du Patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises

au Musée d’archéologie nationale de

Saint-Germain-en-Laye et l’un des codirecteurs de l’ouvrage

avec Legendre et Schnitzler, afin de recueillir son avis sur la

(relative) invisibilité du livre, j’obtins la

réponse résumée ci-après :

Olivier

y voit le symptôme de l’extraordinaire refoulement de cette

histoire – pour reprendre ses mots – et estime que les

institutions académiques apparaissent peu désireuses

d’en entendre parler.

Il

fournit également quelque information sur les conditions

d’organisation de la session sur l’archéologie

nazie. Elle fut d’abord refusée par les organisateurs

français et la médiation de l’EEA fut

nécessaire pour l’inscrire dans le programme. La course

d’obstacles n’était pas terminée pour autant.

Il fut notifié que l’Université de Lyon II, qui

hébergeait le congrès ne disposait plus de salle

libre… mais a fini par louer un local. Toutefois, la session ne

fut pas signalée sur les panneaux affichant le programme du

colloque.

Olivier

précise ainsi que la session, qui regroupait une vingtaine de

spécialistes européens s’est déroulée

en l’absence de tout public.

Pressentant que les actes ne seraient pas publiées en France,

dans la mesure où il faudrait solliciter l’avis des

organisateurs lyonnais qui s’étaient montrés si peu

accueillants, ils furent ainsi publiés aux frais des directeurs

de l’ouvrage – ou des participants à la session, je

n’ai point fait préciser cet aspect des choses – par

un éditeur francophone contacté par leurs soins et

intéressé par l’histoire contemporaine,

domicilié en Suisse (InFolio). Selon Olivier, le livre n’a

jamais fait l’objet de la moindre recension dans une revue

d’archéologie française5 (fin 2012).

Quels sont les enseignements qu’on peut tirer de cette anecdote ?

De quelle épistémologie faut-il armer

l’historiographie pour traiter le thème des rapports entre

l’archéologie et le nazisme ? Quels problèmes cette

historiographie laisse-t-elle peu ou prou dans l’ombre ?

L’objet de ce texte consistera à apporter quelque

éclairage à ces questions.

Une historiographie à la peine ?

L’appellation « archéologie nazie »

aurait-elle un effet polémique de dévoilement au point

qu’il vaudrait mieux réduire au silence les voix qui

porteraient le thème dans l’espace public ? Il en fut

d’ailleurs question lors de la parution en août 2012

d’un livre de ce même Olivier, au titre assez

énigmatique : Nos ancêtres les Germains. Les

archéologues au service du nazisme. L’auteur associe la

réception académique mitigée au fait qu’il y

traite notamment le cas des épigones français de cette

archéologie dite « nazie », suit (et dénonce)

son héritage en termes de transmission de méthodes et de

problématiques mais aussi de continuation des carrières

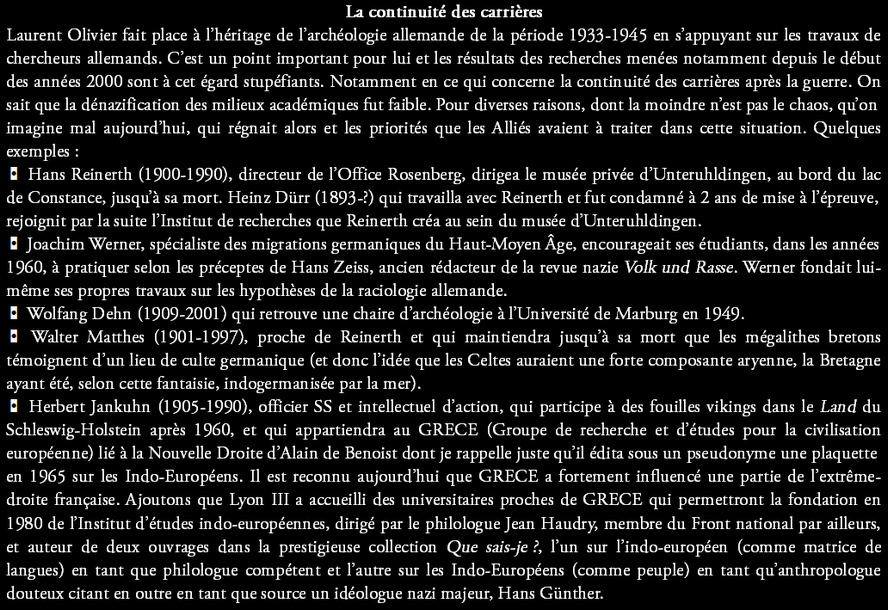

après 1945 (Voir Annexe 1). Constatons toutefois que l’accueil

médiatique de Nos ancêtres les Germains est bien au

rendez-vous si j’en juge les deux émissions

diffusées sur France culture (« La grande table » du

18 septembre 2012 et « Le salon noir » dédié

à l’actualité archéologique du 19 septembre

20126), le blog de l’ethnopsychiatre Tobie Nathan (http://tobienathan.wordpress.com/),

ou encore l’invite à la lecture formulée par les

magazines l’Histoire de novembre 2012 (n° 381) ou La

Recherche d’octobre 2012 (n° 469). Une réception

médiatique à laquelle il faut ajouter l’accueil

plus contrasté mais globalement positif exprimé par les

professeurs d’histoire Didier Paineau pour le compte du «

Salon littéraire » (voir à http://salon-littéraire.com/) et Guillaume Lévêque sur un site dédié à l’histoire (voir à http://clio-cr.clionautes.org/).

Et du côté de la réception académique, qui

semblerait en effet plus modeste, notons que par exemple le

compte-rendu rédigé en 2013 par l’historienne de

l’archéologie Catherine Valenti dans la revue Anabases

spécialisée dans les usages de l’Antiquité,

est tout à fait favorable à cette étude sur

l’« archéologie nazie » (voir à http://anabases.revues.org/4291).

À l’âge médiatique cependant, il convient de

garder à l’esprit que toute démystification est

souvent ipso facto parée des vertus de la preuve, d’autant

plus convaincante qu’elle serait dissimulée

jusque-là, ou mieux, tenue au secret par des

intérêts bien compris. Le 13 mars 2013, le journaliste

producteur du « Salon noir » sur France culture

présentait Olivier comme un “ troublion [sic]

forcément dérangeant pour sa hiérarchie ”.

Peut-être… mais l’univers académique ne

méconnaît pas la problématique – même

si elle reste confinée à de petits cercles – et il

convient quand même de rappeler que les quelques travaux

pionniers menés dans les années 1970 par des historiens

allemands ont commencé à déblayer une partie du

terrain. Ainsi que le rappelle Schnapp, on sait qu’“ en

1939 la majorité des préhistoriens et une bonne partie

des archéologues allemands avaient-ils rejoint, grâce aux

offices conjugués de Himmler et de Rosenberg, les rangs

d’un national-socialisme actif ” (Schnapp, 1981, p. 297).

Dans les années 19707 et 1980, il y a un accord assez

général pour dire que, grâce à

l’historien Reinhard Bollmus – auteur en 1970 de Das Amt

Rosenberg und seine Gegner : Studien zum Machtkampf im

Nationalsozialistichen Herrschaftssystem8 –, Mechthilde Unverzagt

– Wilhelm Unverzagt und die Pläne zur Gründung eines

Instituts für die Vorgeschichte Ostdeutschlands9 (1985) – ou

le préhistorien Ulrich Veit10, les noms des universitaires

allemands ayant inscrit leurs travaux dans les coordonnées de

l’idéologie raciale nazie mais aussi l’histoire

institutionnelle de l’archéologie allemande entre 1933 et

1945, sont relativement bien connus. Peut-être

l’archéologie était-elle jusque dans les

années 1990 le seule discipline à ne pas avoir fait une

étude critique de son rôle sous le régime nazi

(Arnold 1990), mais depuis notamment le début des années

2000, il semblerait que d’excellents ouvrages essentiellement de

langue allemande œuvrent à faire connaître en

profondeur les rapports qui se sont noués de 1933 et 1945 entre

l’archéologie – notamment la pré et

protohistoire –, la politique nazie et ses thèses raciales

(Arnold 2006). Le terme de « trublion » aurait en fait

quelque légitimité si on le restreignait au champ

académique français qui consacre peu de forces à

cette problématique des rapports noués entre le

régime nazi et les sciences en général,

l’archéologie en particulier. Avant les années

2000, on ne compte qu’une petite poignée de textes, dont

certains en outre ne s’exposent que dans des lieux en marge de

l’espace scientifique11.

Toutefois, il semble que demeure du trouble avec ce sujet “

provoquant ”, comme il fut dit par ce journaliste producteur du

« Salon noir » évoqué plus haut. Il reste en

effet un décalage en ce qui concerne le rôle de

l’archéologie dans la culture nazie par rapport à

d’autres sciences qui depuis la Seconde Guerre mondiale viennent

successivement se présenter comme celles qui ont le plus

collaboré avec le régime nazi. Aujourd’hui

l’archéologie, mais « hier », Karl Jaspers

pointait la responsabilité particulière des recherches

philosophiques et politiques et surtout de leur enseignement, dans la

propagande nazie (Jaspers 1946 : 16-18). En 1947, le géographe

Carl Theodor Troll12 (1899-1975), publiait dans le premier

numéro de la revue Erdkunde qu’il venait de fonder un

article intitulé : Die geographische Wissenschaft in Deutschland

in den Jahren 1933 bis 1945. Eine Kritik und Rechtfertigung (La science

géographique en Allemagne de 1933 à 1945. Une critique et

justification). Le travail pionner du médecin et anthropologue

Karl Saller (1902-1969) concernant la biologie raciale est

publié en 196113. À condition de stipuler que

jusqu’à la fin des années 1980, la science en

général est “ la grande oubliée ” de

l’histoire du nazisme à l’exception de la

médecine (Olff-Nathan, 1993, p. 8), l’archéologie

semble néanmoins une tard-venue dans cette liste. La recherche

considérée comme majeure du généticien

Benno Müller-Hill parue en Allemagne en 1984

s’intéresse à la psychiatrie et à

l’anthropologie biologique ; le livre dirigé par Josiane

Olff-Nathan issu d’un séminaire tenu à

l’Université Louis Pasteur de Strasbourg en 1989-1990 sur

la responsabilité de la science sous le nazisme, traite de

l’anthropologie raciale, de l’histoire, de la

géographie, de la biologie, des technologies de reproduction.

Dans les deux cas, point d’archéologie, et il semble

unanimement reconnu que “ ils [les anthropologues raciaux] furent

avec les médecins, les généticiens humains et les

psychiatres, les auxiliaires les plus zélés de la

politique raciale nazie ” (Massin 1993, p. 208) ou que, par

exemple la conquête de l’Est de l’Europe se soit

préparée avec des géographes, des

démographes, des généticiens, et même des

botanistes, mais pas d’archéologues14. Bettina Arnold

qu’on considère comme une des pionnières quant

à l’étude de la responsabilité de

l’archéologie15 et qui estimait (en 1989-90) qu’un

seul préhistorien allemand avait osé se lancer dans cette

analyse16, émet l’hypothèse que

l’archéologie en général et la

préhistoire en particulier ont été

protégées en la matière par ce qu’elle

appelle une « cinderella story » (Arnold 2006, p. 12).

Autrement dit, une légende dorée qui présente

l’archéologie comme une discipline de deuxième

zone, éloignée des préoccupations politiques du

moment, en outre peu dotée en moyens humains et matériels

au regard d’autres sciences plus prestigieuses.

Le trouble relatif à l’archéologie ne devrait-il

toutefois résider que seulement là où cela est

pointé par le livre d’Olivier, à savoir le

dévoilement tardif d’un refoulement durable du rôle

politique de la science et de l’héritage de cette

archéologie dans le monde de l’après-Guerre17 ? Il

devrait jouer aussi à mon avis à un autre niveau. Je

crois en effet que la désignation de cette archéologie

comme « nazie », par certains archéologues ou

historiens, est également fort embarrassante.

Une critique épistémologique

Le vocable « science nazie » – «

archéologie » dans le cas présent, mais il existe

des articles qui parlent de sociologie nazie, de linguistique nazie,

etc. – est à mes yeux un abus de langage. Et je

préfère très nettement le sous-titre

proposé par Olivier à Nos ancêtres les Germains,

Les archéologues au service du nazisme ; ou le titre sur une

thématique proche de Johann Chapoutot : Le national-socialisme

et l’Antiquité18(2008) : des savants et non la science,

une dialectique et non l’identité.

Autrement dit, je ne suis pas convaincu par les arguments

d’Olivier qui assoient l’idée que cette

archéologie est quelque chose de plus ou d’autre

qu’une science au service de la légitimation de la

politique nazie justifiant l’appellation d’«

archéologie nazie ». J’en questionne

brièvement certains d’entre eux.

La profession fut la plus nazifiée derrière les juristes. Les études montrent que 86 % des archéologues étaient membres du parti nazi.

Chiffre éloquent19, mais un archéologue nazi fait-il

forcément une archéologie nazie20 ? Sans m’attarder

sur la questions des affiliations partisanes – la variable ne

suffit pas en elle-même à expliquer un contenu,

d’autant qu’après 1933 de formidables

opportunités sont offertes par le pouvoir nazi en termes de

crédits, de création de chaires et de services, de

carrières21 – il faudrait pour cela faire valoir, dans les

méthodes et les analyses, le lien entre l’idéologie

nazie dite völkisch22 et la production scientifique. J’y

reviendrai.

Une institutionnalisation nazie de l’archéologie fut orchestrée.

Dès 1934, Rosenberg fonde une structure de recherche

rattachée au NSDAP, La Ligue (ou L’Alliance) du Reich pour

la préhistoire allemande du NSDAP, connue sous le nom de

L’Office Rosenberg (Amt Rosenberg). Et en 1935 Himmler fait de

même au sein de la SS avec l’institution appelée

L’Héritage des ancêtres (Ahnenerbe), une

nébuleuse comprenant 51 sections de recherche dont 6

dédiées à l’archéologie23. Dans sa

volonté de légitimer historiquement la suprématie

des Germains en Europe, la préhistoire ou la proto-histoire,

parents pauvres de l’archéologie allemande, allaient se

voir choyer par le pouvoir nazi.

Il ne faut pas oublier toutefois qu’une archéologie civile

demeura, en dehors des organismes nazis, tel l’Institut

archéologique allemand (DAI), centre de

l’archéologie classique créé en 1829 ainsi

que des services archéologiques attachés aux

administrations régionales. Il est vrai, certaines de ses

structures ont joué “ un rôle actif dans

l’entreprise de légitimation de l’annexion au Reich

de certaines régions de l’Ouest de l’Europe ”

(L’Archéologie nazie en Europe de l’Ouest, p. 36).

En ce qui concerne la prestigieuse DAI, sa direction fut

centralisée, les Juifs Allemands exclus, les bourses de voyage

octroyées en fonction de l’ascendance aryenne et cet

institut d’archéologie gréco-romaine dut

développer des recherches sur les Germains (Junker 1998). Mais

il semblerait que la DAI n’ait pas vu ses productions

instrumentalisées par le pouvoir nazi. Probablement parce que ni

sa stricte érudition, ni les temps et les espaces auxquels elle

s’intéressait – malgré

l’intérêt d’Hitler lui-même pour

l’Antiquité gréco-romaine –ne pouvaient

entrer en affinité étroite avec l’idéologie

völkisch au contraire de la pré- et proto-histoire.

L’archéologie

fut irriguée par une idéologie racialiste en

général et le mythe aryen en particulier. Elle

cherchait donc à démontrer que le territoire

européen était à l’origine un sol

occupé par des Indo-Germains et que l’Allemagne fut la

source des grandes civilisations : l’archéologie serait

nazie parce qu’elle se réduirait à la validation a

posteriori de postulats raciaux, repeignant le passé aux

couleurs de la race aryenne, et ce faisant légitimant la

politique de peuplement et d’épuration raciale

menée dans les pays de l’Est de l’Europe ou

l’occupation de l’Europe de l’Ouest.

C’est l’argument le plus fort qui revient aussi à

dire qu’on se trouve au-delà d’un

détournement par la propagande des données

archéologiques, mais que celles-ci ont été

inventées pour donner consistance au dogme nordique.

L’hypothèse souffre pourtant de quelque restriction. En

premier lieu, on ne voit pas comment l’archéologie

eût pu se faire sans cette référence si «

massive ». On pourrait donc avancer que

l’archéologie dite nazie présente vraisemblablement

une différence de degré avec le régime de toute

science qui n’est pas un régime « hors-sol »,

mais n’affiche pas une différence de nature justifiant

l’épithète de « nazi ».

De ce premier voyage, il me semble pouvoir dégager deux ou trois

choses. Tout d’abord que l’affaire demande prudence et

prise de distance à l’encontre de toute conclusion un peu

définitive. "Le nazisme a-t-il été le moteur

idéologique de ces sciences [anthropologie physique, biologie et

droit] ou ces sciences ont-elle réalisé leurs propres

visions sous le nazisme ? Il n’y a pas de réponse directe

à cette question”24 : Prenons donc acte que la route est

sinueuse, la question à diffracter et non à cadrer.

Peut-être aussi faut-il prendre acte qu’il n’y a rien

de vraiment neuf sous le soleil. Cette archéologie dans son

rapport au politique est probablement singulière, mais je ne

vois pas en elle une spécificité à ce sujet.

Chapoutot le rappelle, le dévouement de

l’archéologie – comme l’histoire ou

l’anthropologie – à la cause du IIIedans la droite

ligne de la tâche remplie par ces disciplines dans le processus

de construction des identités nationales au XIXe siècle

” (p. 54). Et que du coup, il importe de sortir de

l’alternative science pure/science impure et de

s’intéresser à comprendre les raisons qui ont

poussé des savants à inscrire la vulgate nazie dans leurs

pratiques scientifiques. Dit autrement, il s’agit de

s’intéresser aux usages de l’archéologie

à des fins qui ne relèvent pas que de la connaissance ;

de refuser l’impasse d’un questionnement sur la science

porteuse en elle-même d’un « mal » qui

conduirait à voir dans l’archéologie une science

idéologique par essence, inévitablement vouée

à devoir servir des causes politiques funestes. Reich est

“

L’idée d’usage ne résout toutefois pas cette

question : Pourquoi précisément cette discipline de

l’érudition censée ne pas avoir de rapport avec le

pouvoir politique – et d’ailleurs longue serait

l’occultation25 de l’exploitation idéologique des

découvertes archéologiques par le parti nazi ?

Susciterait-elle en sa langue propre une inclination, une tendance, une

attraction particulière pour des usages politiques ?

L’abord par les usages constitue un nécessaire

déplacement – je le redis – mais laisse cette

interrogation intacte.

Je propose d’aborder ce problème avec un concept

proposé par le philosophe Georges Canguilhem : la connotation.

Canguilhem nous suggère ainsi que des affinités

électives se nouent entre certains types de savoir et leurs

usages politiques ou sociaux du fait que ces savoirs particuliers ont

un pouvoir évocateur saillant. Reformulée pour mon

propos, l’hypothèse s’écrirait ainsi : les

objets désignés par l’archéologie ne

sont-ils pas hautement investissables par un imaginaire hanté

par l’inexorable action du temps sur la matière

d’une part, fascinée par le crépuscule des

civilisations antiques d’autre part ?

Pour le dire autrement : Si l’archéologie est bien

sûr une discipline scientifique attachée à

décrire patiemment les traces matérielles du passé

pour tenter de reconstituer l’état de

sociétés anciennes, ne se pense t-elle pas aussi chez

certains comme une science interprétative qui exhume les

sociétés disparues qui peuplaient le monde avant «

nous » ? Et à ce titre n’est-elle pas à

comprendre également comme un imaginaire d’autant plus

travaillé par la question des origines que la dimension

éminemment lacunaire de sa documentation favorise

l’investissement imaginaire des objets qu’elle

désigne ?

Dans un petit livre d’intervention distanciée relatif au

débat français sur l’identité nationale,

Marcel Detienne rapproche identité nationale et origine26. Suite

aux guerres du Ve siècle avant J.C. menées par

Athènes contre les Mèdes et les Perses, la cité

grecque se mit à souffrir d’“ une poussée

d’hypertrophie du moi ” (p. 26). Athènes

établit sa prééminence sur les autres cités

grecques en concevant l’idée d’un peuple autochtone,

issu donc de son propre sol, à travers une nouvelle institution

créée à cette époque. Les combattants ne

sont plus enterrés sur le champ de bataille, mais ramenés

dans la cité pour y recevoir des funérailles collectives

et publiques. La cérémonie consiste à

célébrer leur mémoire et comprend un éloge

sous la forme d’une oraison funèbre qui débute

ainsi : « Nous sommes les autochtones... ». C’est

donc un discours politique qui advient dans et fait advenir la

démocratie athénienne et que l’historienne Nicole

Loraux appelle d’ailleurs l’« idéologie de la

cité »27. Le genre littéraire de ces oraisons

funèbres est baptisé du nom d’archéologie,

soit le discours sur les origines (ou les commencements).

L’archéologie se présentait comme une

idéologie de l’origine qui lui conjugue les mots de mort

et de mémoire.

Indéniablement, l’archéologie en tant que domaine

de savoir implique toujours l’idée d’origine.

Olivier précise qu’elle a transformé la notion

mythique d’origine en concept scientifique.

Elle n’est pas la seule discipline en cause. Marc Bloch consacre

un chapitre à ce qu’il appelle l’idole de la tribu

des historiens : la hantise des origines. Il relève cette

tendance de l’histoire à transformer l’origine en

cause, la simple filiation en une explication, postulant en quelque

sorte l’idée (métaphysique pour Bloch) d’un

germe « déjà-là » à

l’origine qui ne ferait que se déployer dans le temps28.

« Origine » est donc un maître-mot que

l’archéologie ou l’histoire ont

réifié, transformant quelque chose de mouvant, de

dynamique, de partiellement insaisissable en une

référence objective, statique, située. Ce faisant,

elles en ont facilité les usages politiques, dans le sens

où l’antériorité a pu devenir une question

de « légitimité sur », sur le mode : «

J’étais là avant vous ! ».

L’archéologie pratiquée par les archéologues

de l’Amt Rosenberg ou de l’Ahnenerbe cherchait en effet

à montrer que le territoire européen était

occupé à l’origine par des Indo-Germains. Chapoutot

nous éclaire sur la manière dont

l’archéologie allemande fut antérieurement au

Troisième Reich travaillée, traversée par cette

question des origines. Il note que la germanité était

perçue (par les élites intellectuelles allemandes) comme

frustre. Un effort fut entrepris pour la parer d’un prestige

culturel en la dotant de la généalogie noble entre toutes

: la référence à l’antiquité

gréco-romaine. C’est-à-dire en produisant le

“ discours des origines, la biographie d’un Urvolk ennobli

par le prestige d’Auguste et de Périclès”

(p. 4). Urvolk est un mot difficile à traduire : peuple originel

? Ce serait édulcorer le goût passionné du

romantisme allemand pour les origines, sa glorification du primitif, sa

sanctification de l’originel comme critère de valeur de la

civilisation : "Quel mot de chez nous réussira jamais

à rendre la force de ce fameux préfixe germanique Ur ?

Tout inclinait donc ces générations à attribuer,

dans les choses humaines, une importance extrême aux faits du

début" (Bloch, Apologie pour l’histoire ou

Métier d’historien, p. 54). Encore faut-il saisir que le

but de la recherche archéologique allemande n’était

pas d’établir une filiation, mais une paternité.

Autrement dit, un discours des origines d’avant l’origine

faisant exister une humanité des origines indo-germaines.

C’est aussi dire que les Allemands sont partout chez eux en tant

que peuple « premier » : l’antériorité

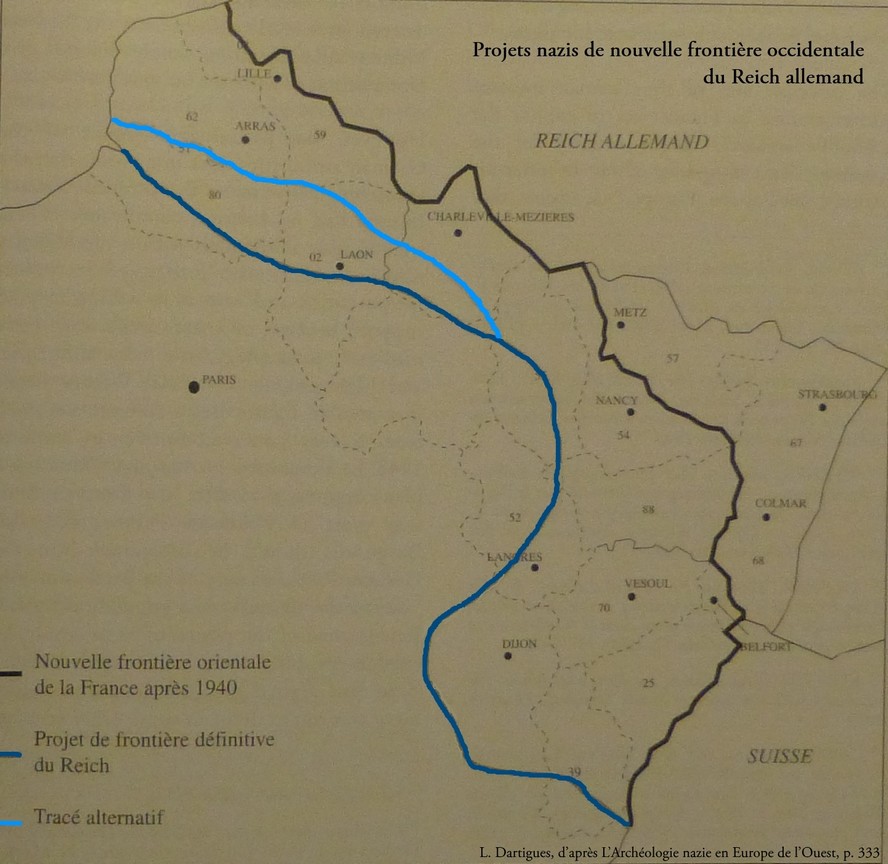

devient en quelque sorte une règle de droit (voir Annexe 2). Ce qui explique les

fouilles archéologiques sous direction nazie menées en

Europe de l’Ouest entre 1939 et 1945, par exemple à Carnac

afin de prouver que les Celtes sont en fait des anciens Germains.

Cette fonction de l’archéologie vis-à-vis des

origines, cette politisation de l’archéologie, nous en

avons des exemples actuels, en particulier avec

l’archéologie dite religieuse, de Jérusalem29

à Ayodhya en Inde. La question identitaire qui aujourd’hui

submerge la question sociale sur l’agenda politique

n’offre-t-elle pas un riche terreau pour de tels usages de

l’archéologie ?

Annexe 1

Annexe 2

* * * *

Notes

1 Quant à la base Web of Science, elle ne fournit qu’une

occurrence, un article d’Uta Halle paru en 2005 dans la revue

Archäologisches Nachrichtenblatt. Ce qui signale essentiellement

les failles de cette base qui survalorise les publications et les

revues de langue anglaise.

2 Il s’agit du titre de la couverture, le livre porte

également celui-ci : L’Archéologie

nationale-socialiste dans les pays occupés à

l’Ouest du Reich.

3 « Sang et Sol » et donc la manière dont

l’idéologie nazie définissait

l’identité allemande.

4 Sur les 27 localisations pour toute la France, dont 11 exemplaires

dans différentes institutions universitaires parisiennes et 3

exemplaires dans la ville de Strasbourg où travaille un des

codirecteurs de l’ouvrage, les bibliothèques

universitaires de lettres se taillent la part du lion. Pas plus de 3 ou

4 bibliothèques spécialisées possèdent cet

ouvrage (en 2013).

5 Ce à quoi il se trompe. L’Archéologie nazie en

Europe de l’Ouest fut recensé par Philippe Foro dans la

revue Anabases, 2008, 8, 319-320 et Pedro Paulo Funari dans Public

Archaeology, 2008, 7, 2, 135-138.

6 Notons néanmoins que « Le salon noir » avait fait

place à L’archéologie nazie en Europe de

l’Ouest le 25 avril 2004.

7 Villard est le seul ou un des rares à citer, à propos

des études antiques, l’historien Joseph Wulf,

rescapé d’Ausschwitz, qui collabora avec Léon

Poliakov dans les années 1950 et auteur en 1963 de Die Bildenden

Künste im Dritten Reich (Les Beaux-Arts sous le Troisième

Reich, toutes les traductions de l’allemand seront de mon fait).

Wulf soutient la thèse que, même si cela est peu apparent

et fort surprenant, l’Antiquité est un

élément fort du système de pensée

hitlérien. Voir Villard 1972.

8 L’Office Rosenberg et ses opposants : études sur une

lutte de pouvoir au sein du système hégémonique

nazi.

9 Wilhelm Unverzagt et les projets de fondation de l’Institut

pour la préhistoire de l’Allemagne de l’Ouest.

10 Et son essai paru dans Saeculum en 1984 sur le rôle du

linguiste Kossinna dans la constitution d’une archéologie

compatible avec l’idéologie raciale nazie.

11 Sans prétendre à

l’exhaustivité, outre l’article de Schnapp

déjà cité, signalons l’ouvrage paru en 1993,

et dont je tire les informations qui suivent, d’Olff-Nathan (voir

ci-après), le livre dirigé par François

Bédarida issu d’une journée d’étude

organisée par l’Institut d’histoire du temps

présent en décembre 1987 au sujet de la politique nazie

d’extermination. La deuxième partie de l’ouvrage

(qui en compte six) – « L’idéologie et la

science au service du génocide » – comporte un

chapitre dédié au rôle de l’anthropologie, de

la biologie et du droit dans la biopolitique nazie. L’auteur,

Michael Pollack, en publiera une version simplifiée (avec le

titre La « science nazie ») dans le magazine

L’Histoire (janvier 1989, n° 118) et c’est

également un autre magazine, La Recherche, qui consacrera en

1990 son dossier à cette problématique du

côté de la médecine. Voir La Recherche, déc.

1990, n° 227, le dossier « Le nazisme et la science »

et ses deux articles de Benoît Massin, De

l’eugénisme à l’« opération

euthanasie » 1890-1945 et de Pierre Thuillier, Les

expérimentations nazies sur l’hypothermie

(l’introduction stipule qu’on ne peut se débarrasser

du problème en proclamant que les Nazis pratiquaient de la

mauvaise science, ils s’appuyaient au contraire sur la vraie

science et des scientifiques réputés, p. 1562). Il me

semble qu’on ne peut passer sous silence les travaux, trop

rarement cités dans ce cadre, de Poliakov sur

l’archéologie des savoirs produisant le mythe aryen.

12 Cité par Rössler 1993.

13 Cité par Massin, 1993. Saller avait refusé de

souscrire aux thèses nazies issues de la biologie raciale et en

fut d’ailleurs sanctionné en étant juridiquement

réduit au silence. L’ouvrage dont il s’agit

s’intitule : Die Rassenlehre des Nationalsozialismus in

Wissenschaft und Propaganda (L’idéologie raciale nazie

dans la science et la propagande).

14 Olff-Nathan, op. cit., p. 19.

15 Avec Bollmus et Unverzagt selon Klaus Junker (1998). Il s’agit

d’un article paru en 1990 issu d’une contribution faite en

1989 à un congrès d’archéologie à

Baltimore. Arnold, diplômé de Harvard, est une

spécialiste de l’Âge de fer.

16 À savoir Ulrich Veit.

17 D’autant que cette problématique n’est en rien

inédite, voir par exemple Heidrun Kaupen-Hass (1993) à

propos de la postérité des techniques de contrôle

de la reproduction mises au point sous le Troisième Reich.

18 Identique à celui de Volker Losemann, Nationalsozialismus und Antike (1977).

19 Selon Olff-Nathan, la mise au pas des universitaires en

général ne rencontra pas beaucoup d’obstacles,

jouant de leur “ conservatisme légaliste ”

(Olff-Nathan, La science sous le Troisième Reich, 1993, p. 20).

Cela n’étonnera que ceux qui s’imaginent que la

culture est en soi une protection contre le totalitarisme.

20 Question que pose pour la philosophie Carsten Klingemann. Il

rappelle que Rosenberg avait cherché à créer une

science nazie, organisant en mars 1939 un colloque pour persuader un

petit groupe de philosophes de mieux se soumettre aux directives du

Parti. Voir Les sociologues nazis et Max Weber, 1933-1945,

Genèses, 1995, 21, pp. 53-74.

21 Symétriquement, il convient de ne pas réduire cet

engagement massif à du pur pragmatisme, ne serait-ce que parce

que 25 % des archéologues allemands ont adhéré au

parti nazi (NSDAP) avant 1933. Les motivations sont de toute

façon probablement mêlées, l’adhésion

sincère à une idéologie d’aryanisation du

passé n’est pas exclusive d’une dose

d’opportunisme et d’un calcul d’intérêt,

ni l’encartement au NSDAP empêcher d’être

sourcilleux quant à la rigueur scientifique de sa pratique.

22 La pensée völkisch ou pangermaniste prône la

supériorité de la race nordique et se fascine pour une

préhistoire germanique, pré-chrétienne,

perçue comme un âge d’or.

23 Voir Legendre, Olivier, Schnitzler, Introduction, L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest, 2007.

24 Pollak, art. cit., 1989, p. 88.

25 Ainsi que le note Christian Ingrao, Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS, 2010.

26 L’identité nationale, une énigme, Gallimard (Folio histoire), 2010.

27 Loraux, Mourir devant Troie, tomber pour Athènes : de la

gloire du héros à l’idée de cité, p.

39, dans : La mort, les morts dans les sociétés

anciennes, G. Gnoli & J.-P. Vernant (ss. dir.), Cambridge

University Press/MSH, 1982.

28 En écrivant que “ Savoir, même dans l’ordre

historique, ne signifie pas « retrouver », et surtout pas

« nous retrouver » ” (p. 1015), Michel Foucault ne

dit pas autre chose. Il bannit par là les pratiques historiennes

antiquaires qui se feraient “ les fripiers des identités

vacantes ” (p. 1021) et justifieraient le droit que certains

s’arrogent du simple fait d’être nés

là. Voir Foucault, « Nietzsche, la

généalogie, l’histoire », Dits et

Écrits, I.

29. Voir par exemple Vincent Lemire,

Jérusalem 1900. La Ville sainte à l’âge des

possibles, Armand Colin, 2013. L’auteur nous fait notamment

côtoyer des archéologues occidentaux occupés

à creuser le sous-sol avec acharnement pour faire ressurgir les

lieux saints de la « Jérusalem biblique » comme si

la bible avait valeur de cadastre.

|

|

|

|

|

|

|

|